|

Sein Weg führte ihn zu einem nahe gelegenen Gehöft. In der Finsternis begann ein Hund wie irre zu bellen und schien alle Wachenden und Schlafenden zu alarmieren. Menwig spürte den Beutel mit den Rubinen in seiner Tasche. Er erinnerte sich an die unheilvolle Ansage, die jeder im Volk kannte, das eine Zeit unsäglichen Unheils hereinbrechen würde, wenn je die Steine des Glück, des Friedens und des Wohlstandes vom Reichsschwert getrennt werden sollten. Nun dies war geschehen, Menwig trug den Beweis bei sich. Es durchschauerte ihn und die Ungewißheit einer dunklen Zukunft riss an ihm. Das Gehöft war erreicht, es gehörte den eigenen Leuten, hier wurden die letzten Reserven aufbewahrt, die ihnen noch geblieben waren. Einem unsicher um die Ecke luckenden Stallburschen befahl er sein Pferd für einen langen Ritt vorzubereiten. Dann ging er in das Wohnhaus des alten Bauernhofes. In der Hauptkammer erwarteten ihn Männer.

Fast alle waren verwundet und notdürftig verbunden, Müdigkeit stand in ihr Gesicht geschrieben. Es waren starke Männer, die noch am Morgen voller Hoffnung gewesen waren Menwaet zu halten. Nun waren sie mit ihrem Leben knapp entkommen. Die kleine Stube war voll, fiebrige Augen richten sich auf Menwig. „Lasst nicht den Kopf hängen. Wir sind vielleicht keine große und furchteinflößende Armee mehr, aber wir leben, noch sind wir gefährlich. Von heute soll jeder Ritter seiner Majestät seines Weges gehen, keiner kennt das Land und die Menschen so gut wie wir. Wir haben seit alters her für sie gesorgt. Bringt überall hin die Kunde, das der Feind nicht Sieger ist, denn unser geliebter Kaiser lebt. Er wird wieder seinen Thron in Menwaet besteigen und dem ganzen Land Frieden und Sicherheit bringen. Nehmt mit euch was die Lager noch hergeben. Wir müssen bald aufbrechen! In der Nähe der Hauptstadt sind wir nicht mehr sicher.“ „Ich grüße dich“ wurde er angesprochen, wie wunderlich. Wer bist du „Ich bin Amaton, der Treue und brauche deine Hilfe. Es war stockfinster so tief im Meer, auf der goldenen Klinge reflektierte ein trübes Funzeln, das von einem leuchtenden Knoten stammte, der an einer Antenne des Fisches hing. Wie kann ich dir helfen? „Gib mir einen Stoß über die Kannte, dann kann mich die Strömung weiter ins Meer tragen. Schwerfällig stellte sich der Fisch quer zum Strom, eifrig mit seinen Flossen rudernd. Mit seinem Maul gab er dem Schwert eine Stoß. Und Amaton fiel. Gedric war noch vor Sonnenaufgang aufgebrochen. Proviant und einiges an Ausrüstung war in Packtaschen auf seinem Schlachtross Doramier untergebracht. Er machte sich Sorgen. Er war als stattlicher Kämpfer nicht zu übersehen, wie sollte er der Aufmerksamkeit des Feindes entgehen? Sicher würde nicht geduldet werden, dass die Ritter des Kaisers frei durch das Land ziehen. Er beschloss allein und im Schutz der Dunkelheit zu reiten. Er wollte weg von der Küste ins Landesinnere. Dort gab es viele bedeutende Städte, in denen seine Nachricht zum durchhalten sicher auf guten Boden fallen würde. Doramier war in leichten Trab verfallen, und folgte einem alten Feldweg. Die gepflasterte Handelstrasse wollte Gedrich meiden, zu viele Menschen, denen er auffallen konnte. Der Weg führte über die Ebene von Menwaet, hindurch zwischen den überfluteten Reisfeldern. Auf der leicht bewegten Wasseroberfläche spiegelte sich silbern die Mondscheibe. Gedric wandte sich im Sattel um, weit hinter sich konnte er gegen die herauf ziehende Morgenröte die Silhouette von Menwaet ausmachen, oder das, was davon übrig war. Es schienen Feuer zu brennen, die weithin auszumachen waren. Mit Sicherheit hatte der Feind seinen ganzen Hass am kaiserlichen Palast ausgelassen. Bang fragte er sich, was wohl den Menschen der Stadt widerfahren war. Erfüllt von Grauen wandte er sich nach vorne. Sein Weg führte ihn in die Dunkelheit nach Westen. Bald würde es hell werden, er brauchte einen Unterschlupf für den Tag.

Schreck durch fuhr ihn, als er knapp in Sichtweite einen bewaffneten Trupp von fünf Soldaten entdeckte. Sie patrouillierten um die Stadt schoß es ihm durch den Kopf. Mit Entschlossenheit griff er nach dem Kaiserlichen Wappen auf seinem Wams und riss es mit einem Ruck ab. In hohem Bogen flog es in das Morgengrauen. Menweg preschte entschlossen auf die Soldaten zu, ein Ausweichen in die Reisfelder war unmöglich. Es gab nur den einen Weg. Die Soldaten schwangen ihre Fackeln, zum Zeichen das der Fremde anhalten sollte. Sie schienen schon die ganze Nacht unterwegs zu sein, ihre Bewegungen waren müde und fahrig. Ihre Uniform in denkbar schlechtem Zustand, sicher waren sie nach der Schlacht nicht dazu gekommen sich zu erholen. Ihre Schuppenpanzer waren beschmutzt mit Lehm und wohl auch Blut, welches in dicken Krusten auch an ihren Speren klebte, die sie nun bedrohlich gegen Menwig richteten. Er zog an den Zügeln und der Fuchs stemmte sofort seine Läufe in den matschigen Grund, kurz vor der Gruppe kamen sie zum Stillstand. Geübt bildete die Patrouille sofort einen Kreis um den Reiter. Ihre Anführerin, eine stämmige Frau mit einem Helm auf dem ein Rinderschädel befestigt war, trat auf Menweig zu. Sie sprach ihn an in der kehligen Sprache des Feindes, ihre braunen Augen funkelten mißtrauisch, zur Sicherheit hatte sie ihr Schwert gezogen, als sie befahl abzusteigen. Menweig kämpfte das Gefühl der Panik nieder, er durfte ihnen nicht in die Hände fallen, noch nicht jetzt, da sein Auftrag nicht erfüllt war. Herrisch richtete er sich im Sattel auf und schleuderte der Hauptfrau seine Antwort entgegen „Du Ausgeburt der Dummheit wagst es einen Kurier des Jatagan aufzuhalten und die Erfüllung seines Auftrages zu verzögern!“, wobei er den Titel des Jatagan mit einem sichelförmigen Abschwung des rechten Armes unterstrich. Bei der Erwähnung ihres Herrschers, ließen sich die Soldaten zur üblichen Ehrebezeichnung hinreißen und wischten sich schnell über die Augen. Wesentlich kleinlauter wand sich die Hauptfrau an den vermeidlichen Boten. „Da eure Befehle vom exzellenten Jatagan stammen“, wobei sie den Arm sichelförmig abwärts schwang und auch Menweig sich schnell über die Augen wischte „dann ersuchen wir euch uns zu helfen und unsere Weisungen von General Hgong zu erfüllen. Weist eure Order vor.“ Menwig überlegte nur kurz „Glaubst du dumme Ganz etwa unser Feind sei dumm, und ausgerottet, er treibt sich über all herum, weil Leute wie ihr ihre Arbeit nicht tun. Wenn ich mit wichtigen Nachrichten zur Ehrenwerten Gebärerin des Jatangan gesandt werde, wird er mir keine verräterischen Zeichen anhaften, für den Fall das ich in die Hände des Feindes falle.“ Eine Spur von Unsicherheit trat in das ausgemergelte Gesicht der Hauptfrau. „Und wenn ihr jetzt der Feind seid?“ setzte sie zum Schlag an. Menwig durchfuhr die Frage wie ein Stich. Hatte er etwas falsch gemacht, war er durchschaut? Er richtete seinen Blick unverwandt auf ihre dunkel umrandeten Augen. „Du kannst es nur herausfinden, wenn du mich dem Ersten Boten vorführst, und wie willst du ihm erklären, dass du dich den Befehlen des Herrschers entgegen stellst. Nun aus dem Weg mit dir, du hast mich lange genug aufgehalten.“ Er trieb sein Pferd auf sie zu. Drohend hob sie ihr Schwert, ließ es dann aber sinken und gab hastig den Weg frei. Menwig gab dem Fuchs die Sporen und galoppiert dem Sonnenaufgang entgegen, die Soldaten der feindlichen Truppen hinter sich lassend. Er war erleichtert. Die Zuträger und Spione des Kaiser hatten gut gearbeitet, es war ein unermesslicher Schatz, die Sitten des Feindes zu kennen und seiner Sprache mächtig zu sein. Er hatte lange gebraucht die kehlige Sprach zu meistern.

Er beeilte sich, der Himmel war mittlerweile in ein kräftiges Rosa getaucht und das Licht begann die Wachfeuer auf den Türmen verblassen zu lassen, die er immer weiter hinter sich lies. Ein Wäldchen nahm ihn schließlich auf und entzog ihn den Blicken, die ihn von Menweat her treffen konnten. Nun wo keine unmittelbare Gefahr mehr drohte wurde ihm klar wie abgeschlagen er sich fühlte, dreckig hungrig und müde. Ihm wurde langsam klar, was er gestern verloren hatte. Das strahlende Reich des Mondes war untergegangen, die Quzo hatten nach jahrelangen Kämpfen die Hauptstadt überrannt. Erschütterndes hörte man aus den Gebieten, die in ihre Hände gefallen waren. Sie brachten einen furchtbaren Blutkult mit. Jeder, der nicht ihrem Stamm angehörte, mußte ihrem grauenhaften Stiergott von seinem Blut darbringen. Häufig wurde den Jungen und Gesunden soviel Blut abgepreßt, dass sie die Zeremonie nicht überlebten. Von denen, die das Ritual lebend überstanden, hörte man, dass sie ihren klaren Geist eingebüßt hatten. Alle andern wurden von den Quzo zur Sklavenarbeit gezwungen. Menwig überlegte lange, warum der dunkle Kaiser diesem grausamen Volk nicht beigekommen war. Vielleicht lag es an der unermeßlichen Weite ihrer Heimat, die Menschen ausspuckte wie ein Rattenkadaver Maden. Menwig näherte sich der Küste, das Anbranden des Ozeans an die schwarzen Klippen drang bereits an sein Ohr. Er erhöhte sein Tempo. Und dann sah er ihn. Sein schwarzer Mantel wehte im Wind. Sein Blick übers Meer der aufgehenden Sonne zugewandt, zeichnete sich die große Gestalt vor dem jungen blauen Himmel ab. Menwig stieg von seinem Pferd und näherte sich ehrfürchtig. Als er den Mann erreicht hatte, sank er in die Knie. „Mein Kaiser, hier bin ich.“ „Ist dein Auftrag erfüllt?“ schnarrte blechern die Stimme der finsteren Gestalt. „Mein Kaiser, viele eurer Edlen konnten sich nach eurem Befehl zum Zerstreuen in Sicherheit bringen. Sie sind nach eurem Wunsch ausgeschwärmt.“ Die schwarze Gestalt drehte sich zu Menwig. Er schaute auf. Das Gesicht des Kaiser war von einer schwarzen Maske bedeckt. Sie zeichnete die Züge eines weisen Alten mit lockigem Haupthaar und Bart. Auf dem Haupt zog sich ein schmaler Kronreif, ebenfalls in Nachtschwarz, dahin. „Ich habe Amaton den Launen des Ozeans übergeben, genau so wie Wir es für diesen Moment bedacht hatten. Das Reich des Mondes ist damit nichts mehr als du und ich und eine Hand voll Edler, aber unsere Sprengkraft muß reichen, um die Quzo zu überwinden. Menwig, wir sind noch lange nicht geschlagen." Er machte eine Geste, worauf hin sich Menwig erhob „Mein Kaiser , wir müssen schnell fort, auf dem Weg hierher begegnete mir schon eine Patrouille. Der Feind sucht nach uns.“ „Er will sich nur in Sicherheit wiegen. Wir brechen dennoch auf. Grabe ein Loch!“ Menwig war erstaunt, doch der Kaiser meinte es ernst. Während sich Menwig an die schwierige Arbeit machte auf dem felsigen Grund eine geeignete Stelle für ein Loch zu suchen, begann der Kaiser mit seiner Demaskierung. Der schwarze Umhang gab eine große schlanke Gestalt frei, gestählt vom täglichen Umgang mit dem Schwert. Die Maske gab ein schmales Gesicht frei, unverwechselbar durch wenige aber markante Furchen unter den Augen. Ein akkurater Bart zierte die Wangen. Seine Augen blickten müde, als er die Zeichen des dunklen Kaiser sorgfältig zusammen legte und in einer kleinen bleierne Kiste verstaute. Wortlos senkte er sie in das Loch, das Menwig wieder schloß, er wagte den Kaiser nicht anzusehen. Niemand hatte ihm je ins Angesicht geblickt, das war einzig und allein das Privileg der kaiserlichen Gemahlin, die sich der dunkle Kaiser nie gewählt hatte. „Das ist die beste Tarnung, die ich mir denken kann.“ Erklärte der Kaiser zu Menwig gewandt. „Sieh mich an, ab heute lass niemanden bemerken, wer ich bin. Ich wähle einen neuen Namen, rufe mich Eklon.“ Menwig war unwohl. In der Ferne war Donner zu hören. „Schnell auf die Pferde“ befahl Eklon, und stieg auf sein schwarzes Schlachtross, das noch immer das kaiserliche Schild trug. Mit mächtigem Schwung nahm Eklon es aus der Halterung und schleuderte es über die Felskante. Mit einem Zeichen zu Menweig wendete er sein Pferd und wählte die nördliche Richtung, die Verfolger im Rücken. Als Menwig aufgeschlossen hatte, gaben beide die Sporen, sie mußten fort.

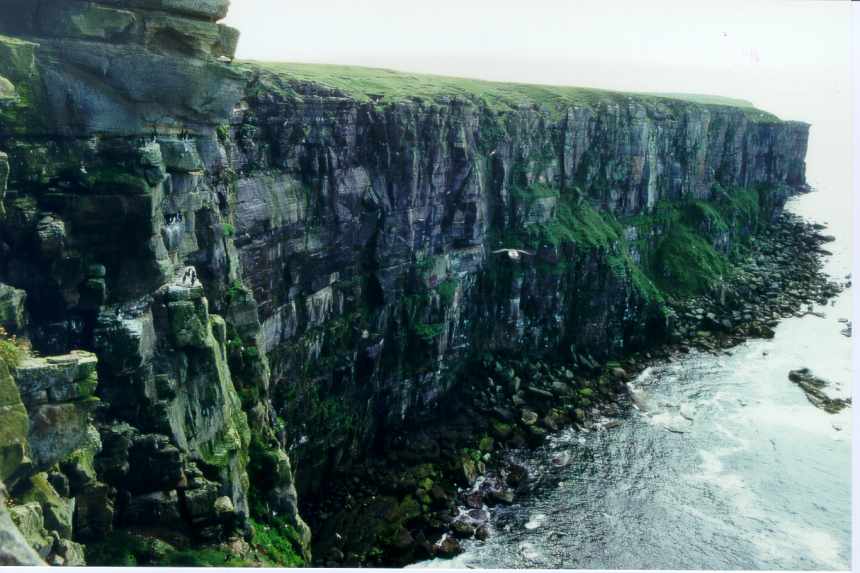

Die Hufe der Pferde donnerten über den Klippenweg und der Wind der Geschwindigkeit und die Brise vom Meer vermengten sich und ließen die Mäntel der Reiter im Wind knattern. Sie hatten keine Augen für die steilen Felsenklippen, die zum Meer abfielen und deren Fuß sich der Ozean mit elementarer Gewalt brach. Sie verschwendeten auch keine Gedanken mehr an das verlorene Menwaet. Menweg folgte seinem Herrn, der die Führung übernommen hatte. Die Hufe seines Rosses schlugen Funken und Menwaet hatte bald Mühe ihm zu folgen. Die vergangene Schlacht und die Flucht danach hatten seine Kräfte fast aufgezehrt. Aber welche andere Wahl hatte er als in Bewegung zu bleiben. Es wurde Mittag, als sie sich eine Rast gönnten und sich sicher waren, dass ihre Jäger nicht mehr in unmittelbarer Nähe sein konnten. Menweg spürte, wie Kraftlosigkeit in seine Glieder kroch. Eklon reichte ihm frisches Wasser. „Hör zu. Wir werden es noch bis zur silbernen Pagode schaffen. Dort stehen wir unter dem Schutz der Göttin. Wir können in Ruhe überlegen, wie den Quzo zu begegnen ist. Und wir werden den Rat der Erhabenen einholen können.“ „Majestät, vergeßt nicht, dass niemand außer den Kaiser selbst Zugang zu dem Mondheiligtum hat. In eurem Zustand wird sich für euch das Tor des Terminators kaum öffnen,“ argwöhnte Menweg. „Wir werden sehen.“ Mit einem entschlossenen Ruck erhob sich Eklon aus dem Gras und machte Menweg eine entsprechende Geste. „Wir wollen dort sein, bevor der Mond aufgeht.“ Am späten Nachmittag erreichten sie die Straße des höchsten Segens. Eklon dachte an seine Intronisation zurück. Damals war er diese Straße zum letzten Mal entlang geritten. Aber in die andere Richtung, von der Silbernen Pagode war er als der Neue Herrscher ausgezogen. Er war der höchste Segen, nach dem die Straße benannt war. Er war der Segen des Landes. Sie erreichten die zwei mächtigen Kalkstein Pylone, die das Ende der Straße markierten. Das Ende; denn hier endete die Prozesionstraße, die an der Silberenen Pagode ihren Ursprung hatte. „Welch Ironie dachte Eklon bei sich, als die Hufe das Pflaster der Straße berührten. In dieser Richtung wird sie nie gebraucht. Es ist nicht üblich, das der Höchste Segen, den die Göttin spendet, zu ihr zurückkehrte. Als hätte sie ihr mildes Gesicht von uns abgewandt. Eklon war nicht allein mit seinen zweifelden Gedanken. Menwet plagte die Frage, ob sie überhaupt Einlass finden würden. Die Silberne Pagode war allein den Priesterinnen vorbehalten. Normales Volk wurde nur zu ganz seltenen Anlässen in die zwei großen Grenztempel, die Terminatoren, eingelassen. Aber es stand weder eine Reise der Erhabenen noch eine Inthronisation an, die Tore würden geschlossen bleiben. Eklon trieb sie vorwärts, die Hufe der Tiere donnerten auf das mindgraue Pflaster der heiligen Straße. Hier auf dem Platou der Terra Nubium hatten sich wieder Menschen angesiedelt. Es waren vor allem Vasallen des Tempels: Bauern und Viehzüchter. Mancher Ort war das Ziel von Pilgern geworden. Wenn der Tempel selber nicht betreten werden durfte, versprachen sich Menschen überreiche Segnungen von seinem Anblick. Die Straße war unberührt. In regelmäßigen Abständen war sie flankiert von mächtigen Pylonen und Stehlen, auf denen eherne Pfannen ruhten. Eklon entsann sich seines triumphalen Rittes über diese Straße. Die Pylonen waren überreich mit Bannern geschmückt gewesen und auf den Stählen brannten Feuer, die seinen nächtlichen Krönungsritt beleuchtet hatten. Er richtete seinen Blick nach vorne. Das Licht der Abendsonne explodierte auf den silbernen Dächern des Tempels, der am Horizont erschienen war. Unverfehlbar lag er vor ihnen, mit jeder Wegminute wuchs er vor ihnen auf, unnahbar, hoch und stolz. Die Straße des Höchsten Segens führte direkt auf ihn zu. Je näher sie kamen desto bewußter wurden ihnen die gewaltigen Ausmaße des Tempels. Eigentlich war dieser Tempel eine hermetisch abgeschlossene Stadt. In ihrem Herzen ehrten die Priesterinnen die gütige Gegenwart der Mondgöttin, der sie alles zu verdanken hatten. Gewaltig ragten die silbernen Pagodendächer in den Himmel. Selbst am Abend wurden die Reiter noch durch seinen Glanz geblendet. Am beeindruckendsten waren aber die Haupttürme der beiden bedeutenden Terminatoren. Geschmückt mit zahlreichen Seitentürmen ragten sie hoch empor, um die Macht der höchsten Kräfte zu demonstrieren: des dunklen Kaisers und der Erhabenen Hüterin des Mondglanzes.

|

||